毎日の食事に自然と取り入れられる発酵食品。この記事では、体の内側から整える具体的な食品とその働きを紹介します。

発酵食品とは何か?仕組みと基本を押さえる

発酵と腐敗の違い

発酵と腐敗は、どちらも微生物の働きによって起こる現象です。しかし、その結果が人にとって有益か有害かによって分類が異なります。発酵は、食品の風味や栄養価を高めるとともに保存性を向上させる工程です。一方、腐敗は食品を劣化させ、健康に悪影響を及ぼすことがあります。この違いは微生物の種類や活動の環境によって決まります。

食品が発酵する過程では、微生物が糖やタンパク質を分解し、乳酸やアルコール、酢酸などの物質を生成します。これにより、独特の香りや味わいが生まれます。また、特定の菌が繁殖することで、他の有害な菌の発生を抑える効果も得られます。発酵食品が保存に適しているのは、こうした背景があるためです。

微生物が関わるメカニズムとは

発酵に関わる主な微生物には、乳酸菌、酵母、麹菌などが含まれます。これらはそれぞれ異なる役割を持ち、発酵食品の種類ごとに使い分けられています。たとえば、乳酸菌はヨーグルトや漬物などの乳酸発酵に、酵母はパンや味噌の発酵に使われることが多く、麹菌は日本の発酵文化を語るうえで欠かせない存在です。

これらの微生物が働く環境には、温度や湿度、酸素の有無といった条件が影響します。環境が整うことで微生物が安定して働き、風味や品質に優れた発酵食品が作られます。日本では長年の知見と工夫によって、四季や地域性に合わせた発酵文化が発展してきました。

発酵は目に見えない変化でありながら、素材の価値を引き出すプロセスです。複雑な工程に思えるかもしれませんが、実は日常的に口にしている多くの食品もこの仕組みによって成り立っています。

発酵食品の共通点

発酵食品には、共通して「微生物の働きで新たな価値が加わる」という特徴があります。発酵によって生まれる栄養成分やうま味、香りなどが、人の味覚や体調にプラスの影響を与える点が大きな魅力です。

また、発酵食品は一つひとつに個性があり、同じ原料でも製法や地域性によって風味が異なります。こうした違いは、使用される菌やそのバランス、発酵させる時間や環境によって生まれます。日本国内で受け継がれてきた製法には、それぞれ独自の文化や知恵が息づいており、発酵という営みをより深く感じられる要素にもなっています。

日々の食卓に登場する発酵食品には、調味料や漬物、加工食品など多様なかたちがあります。味わいや風味の裏には、微生物と人の関係が丁寧に築かれてきた歴史があることを意識すると、何気なく口にする食品にも新たな価値を見出せるかもしれません。

日本の伝統的な発酵食品の種類

調味料に見る発酵食品の代表例

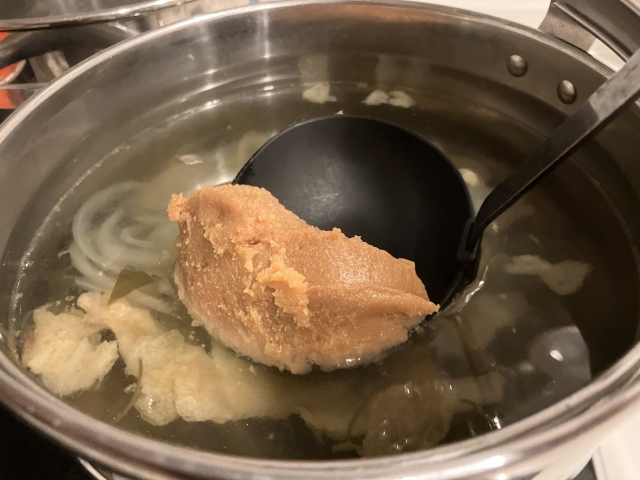

日本の食文化において、発酵を活かした調味料は欠かせない存在です。特に味噌・醤油・酢といった調味料は、日常的に使われる場面が多く、料理の味を支える重要な要素といえます。これらはすべて微生物の働きによって風味が引き出されており、時間と手間をかけることで奥行きのある味わいが生まれます。

味噌は、大豆を主原料とし、麹と塩を加えて熟成させたものです。地域によって使う麹の種類や配合が異なるため、色や味に違いが出ます。醤油は、大豆と小麦を使い、発酵させてから搾ることで独自の香りが生まれます。酢は、アルコールを酢酸菌で発酵させることで作られ、料理の風味を引き締める役割を果たしています。

これらの調味料は、単なる味付けにとどまらず、料理全体の印象を決定づける存在です。発酵の力で生まれる深い味わいは、日本ならではの食の魅力を支えています。

食卓に馴染みのある日常食品

調味料以外にも、日本には多くの発酵食品が日常的に登場します。代表的なものとしては、納豆や漬物が挙げられます。どちらも昔ながらの製法が今なお受け継がれており、保存性と栄養価の両立を実現しています。

納豆は、大豆に納豆菌を加えて発酵させることで作られ、独特の香りと粘りが特徴です。発酵によって栄養素が分解され、体に吸収されやすいかたちになることが注目されています。漬物は、野菜を塩やぬかなどで漬け込み、乳酸菌による発酵を活用した食品です。種類や製法によって味わいや食感が異なり、地域性も色濃く反映されています。

こうした発酵食品は、単体で食べることもありますが、食事全体のバランスを整える役割を果たすことが多いです。身近にあるからこそ、質の良いものを選ぶ視点も求められます。

発酵食品としての意外な一面を持つ食品

発酵食品というと、味噌や納豆のような定番を思い浮かべがちですが、実は身近な加工品の中にも発酵の技術が使われているものがあります。たとえば、かつお節や塩辛などもその一例です。いずれも素材を発酵させることで、独特の風味や保存性が生まれています。

かつお節は、鰹を蒸して乾燥させた後、カビ付けという工程を経て発酵させることで、うま味が凝縮された状態になります。塩辛は、魚介類と内臓を塩で漬け込むことで、自然発酵が進み、濃厚な味わいが作り出されます。

これらは加工食品という位置づけで捉えられがちですが、実際には発酵の力を活かした伝統的な食品でもあります。こうした例を見ることで、発酵という工程が日本の食文化にいかに深く根付いているかを感じ取ることができます。

発酵食品が体に与える影響とは

腸内環境への作用

発酵食品が体に良いとされる理由のひとつは、腸内環境との関係性にあります。腸内には多種多様な細菌が存在し、そのバランスが健康状態に大きく影響を与えています。発酵食品には、善玉菌やその働きを助ける成分が含まれており、腸内フローラの状態を整える手助けをします。

特に乳酸菌やビフィズス菌などは、悪玉菌の増殖を抑える働きがあり、腸の動きを活性化させることが知られています。このような作用によって、便通の改善が期待されるだけでなく、栄養の吸収効率にも好影響を与えるとされています。腸内のバランスが整うことで、肌や気分の変化を感じるケースも少なくありません。

発酵食品を継続的に摂取することで、腸の働きが穏やかに変化していくことが多く見られます。日常的に意識して取り入れることが、体の土台を整える第一歩につながります。

免疫や代謝との関係性

腸は「第二の脳」と呼ばれることがあるほど、体全体の健康状態と密接に関係しています。腸内の環境が整うと、免疫機能の働きが活発になり、体調の安定に寄与します。発酵食品に含まれる成分は、この免疫のサイクルを支える一助となる可能性があります。

また、代謝機能のサポートという点でも発酵食品は注目されています。酵素のはたらきによって分解されやすくなった栄養素は、体内で効率よく利用されやすくなります。このプロセスを通じて、代謝に必要な要素がスムーズに循環する状態が生まれやすくなります。

日々の暮らしの中で、季節の変わり目やストレスなどが原因で体調を崩しやすいと感じている場合には、内側からのケアとして発酵食品を見直す価値があります。そうすることで、自然なかたちで体の機能を支える選択肢として活用できるでしょう。

気持ちやストレスへの影響にも注目

発酵食品が関係するのは、体調や免疫だけではありません。腸内環境が整うことにより、心のバランスにも影響を与える可能性があることが指摘されています。腸は感情や思考とも関係が深く、腸内の状態がストレス耐性や気分の安定に作用するケースもあります。

たとえば、腸内の善玉菌が増えることで、脳に関係する神経伝達物質の材料が生成されやすくなるという働きが考えられています。こうした生理的なメカニズムが整うことで、心が落ち着きやすくなったり、不安感が和らいだりするきっかけになることもあります。

もちろん、全ての人に同じような変化があるとは限りません。ただ、外的な刺激や忙しさによって気持ちの余裕を持ちにくいと感じている場合には、内側のケアとして発酵食品に目を向けてみるのも一つの方法です。気分の変化を実感できるまでには時間がかかるかもしれませんが、習慣として取り入れる価値は十分にあります。

ライフスタイルに無理なく取り入れるコツ

毎日の食事に少しずつ加える方法

発酵食品を日々の食事に取り入れる際は、無理をせず続けられる工夫が大切です。特別な献立を用意する必要はなく、普段の料理に少し加えるだけでも十分に効果が期待できます。たとえば、味噌汁や漬物といった家庭の定番料理は、手間をかけずに発酵食品を取り入れる方法のひとつです。

朝食に納豆を添える、昼食の副菜にぬか漬けを選ぶといった簡単な工夫でも、発酵食品は自然と日常の中に溶け込んでいきます。大切なのは、特別なタイミングに限定せず、自然な流れで摂取できるようにすることです。少しの工夫が、長く続ける習慣づくりにつながります。

発酵食品は保存が利くものが多いため、冷蔵庫に常備しておくと便利です。料理のアクセントや味付けに使う場面も多く、取り入れるハードルは思っているよりも低いと感じるでしょう。

料理が苦手でもできる手軽な工夫

料理にあまり自信がない場合でも、発酵食品は手軽に扱えるものが多いため、日々の食事に加えやすい特徴があります。調理不要でそのまま食べられるものや、混ぜるだけで完成するようなシンプルな食材を選ぶと、準備の負担を感じにくくなります。

たとえば、豆腐に発酵調味料をかけるだけでも、簡単ながら満足度の高い一品になります。また、市販の発酵食品を上手に活用すれば、手間をかけずに取り入れられる方法が増えていきます。選ぶ際は、余計な添加物が含まれていないシンプルな商品を意識すると、より安心して使うことができます。

時にはコンビニやスーパーで手に入る商品を活用するのも選択肢の一つです。手軽さと健康の両立を目指すためには、無理をしないことが継続のカギになります。

発酵食品を続けるためのポイント

習慣化のためには、「楽しさ」や「実感」を感じられる工夫も必要です。たとえば、お気に入りの味を見つけることや、新しい食材に挑戦することが、発酵食品を続けるモチベーションになります。味覚の好みに合ったものを選ぶことで、ストレスなく続けることが可能になります。

また、季節によって食べたくなる発酵食品が変わることもあるため、そのときの気分や体調に合わせて選ぶスタイルもおすすめです。飽きずに続けるためには、少しずつバリエーションを広げるのも有効です。

自分のライフスタイルに合った方法で取り入れれば、無理のないかたちで継続しやすくなります。長期的に続けることで、発酵食品の良さをじっくり感じられるようになるでしょう。

気をつけたい発酵食品との向き合い方

過剰摂取によるリスクもある

発酵食品は健康に良いとされる一方で、摂りすぎによる影響にも注意が必要です。どんなに体に良いとされる食品でも、過剰に摂取すれば逆効果になる可能性があります。発酵食品には塩分を多く含むものもあり、過剰に取り続けることで、体調に負担がかかる場合も考えられます。

毎日同じ食品を大量に食べるのではなく、適度な量を意識して取り入れることが大切です。また、複数の種類を組み合わせることで、栄養の偏りを防ぎやすくなります。体調や食生活に合わせたバランスを見極めることが、発酵食品と向き合ううえでの基本になります。

発酵食品の摂取は、あくまで健康維持をサポートする手段であり、すべてを任せるものではありません。食事全体とのバランスを見ながら、必要な範囲で取り入れることが求められます。

アレルギーや相性に注意

発酵食品には、動物性や植物性のさまざまな原料が使われており、人によってはアレルギー反応を引き起こす可能性もあります。たとえば、大豆を主成分とする味噌や納豆は、体質によって合わない場合があります。食べ慣れていない食品を初めて取り入れる際には、少量から試す姿勢が望ましいです。

また、腸内環境の状態によっては、一時的に違和感を覚えるケースも見られます。発酵食品が体に合っているかどうかは、すぐには判断できないこともあるため、継続的に観察する視点が必要です。体調の変化を感じた際には無理をせず、必要に応じて摂取を控えることも選択肢の一つになります。

自分の体に合った食品を見つけるには、焦らず慎重に取り組む姿勢が求められます。無理に習慣化するのではなく、自分の状態を確認しながら向き合うことが、健康的な付き合い方につながります。

発酵食品の品質を見極める目を養う

市販されている発酵食品の中には、本来の製法ではなく、短時間で製造されたものも存在します。見た目や味が似ていても、製造過程や使われている原材料によっては、期待される働きが十分に得られないこともあります。

購入時には、原材料表示や製造方法に目を向けることが大切です。なるべく添加物が少なく、伝統的な製法を取り入れているものを選ぶことで、安心して摂取しやすくなります。品質の高い発酵食品は、風味が豊かで満足感が得やすいという点でもメリットがあります。

すべてを見極めるのは難しいかもしれませんが、自分なりに判断基準を持つことが、より良い選択につながります。発酵食品との付き合い方は、選ぶ段階からすでに始まっていると言えるでしょう。

まとめ:自然な美と健康のために、発酵食品を味方に

日々の暮らしの中で、発酵食品を意識して取り入れることは、体と心を整える一つの手段となります。特別なことをするのではなく、日常に寄り添う小さな選択が積み重なることで、内側から変化を感じられるようになります。食事を通じて自分と向き合い、無理なく続けるスタイルを見つけることが大切です。発酵食品は、美しさと健康を支えるパートナーとして、これからも身近な存在であり続けてくれるでしょう。